проект

«город будущего»

«город будущего»

2023 / Стеклокомпозит

Парк «Зарядье»

Парк «Зарядье»

Авторская реконструкция конкурсных, по большей части, неосуществленных архитектурных проектов 20-х — 30-х годов прошлого столетия, предполагавшихся к возведению в Москве.

Разработка серии горельефов для оформления бетонных перекрытий галереи, расположенной в парковочной зоне парка «Зарядье».

Разработка серии горельефов для оформления бетонных перекрытий галереи, расположенной в парковочной зоне парка «Зарядье».

Эскизы

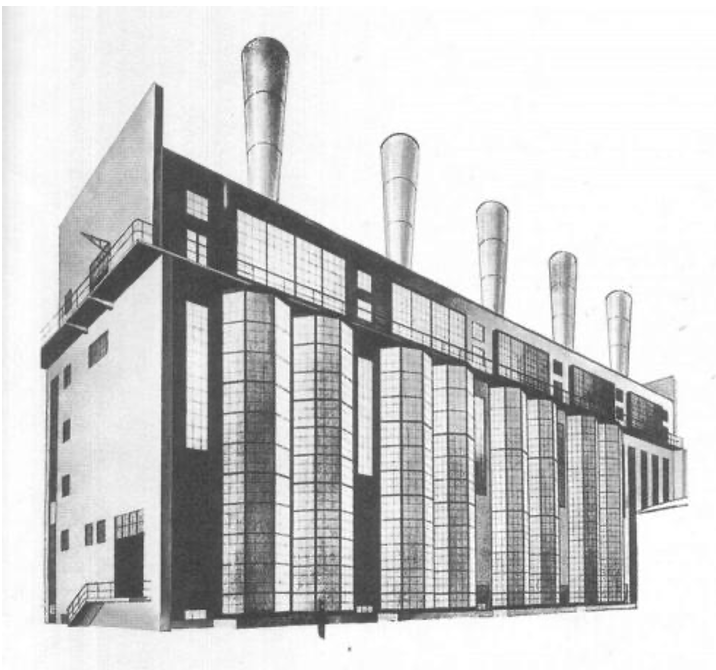

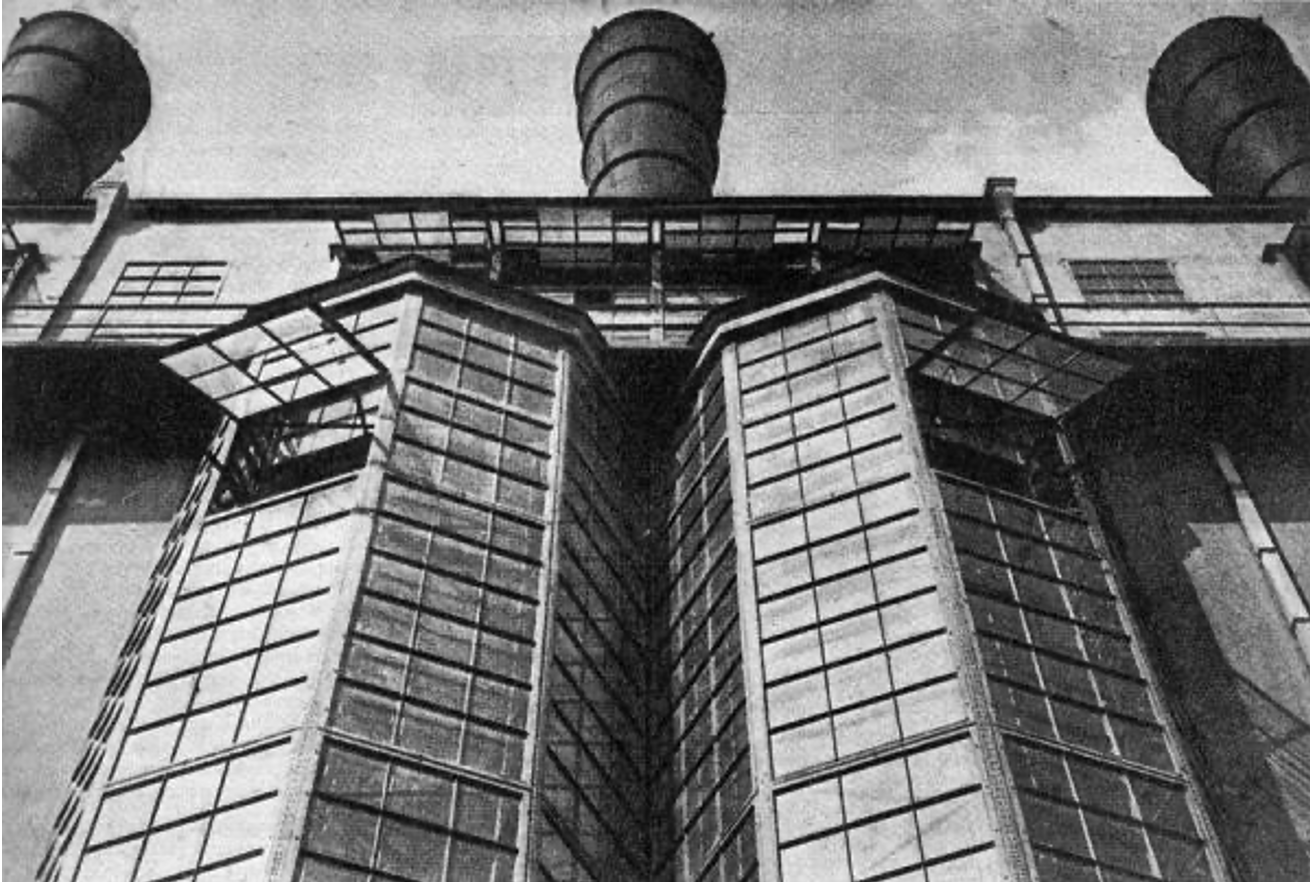

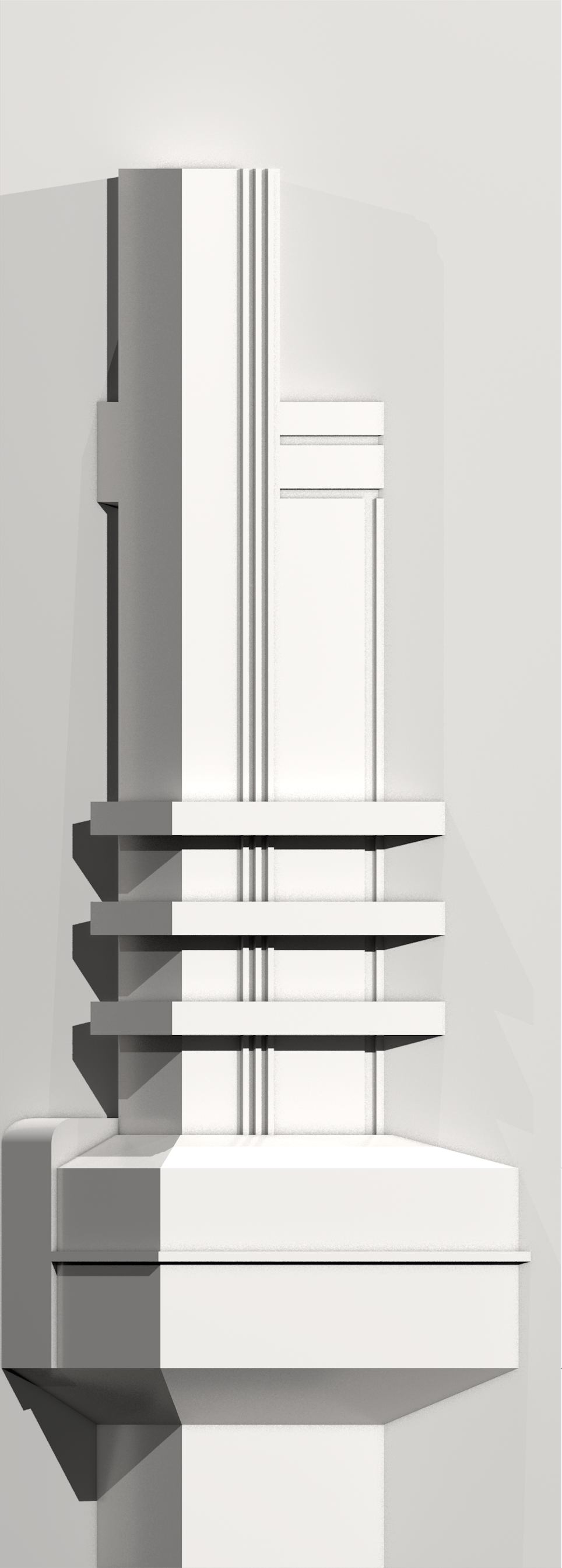

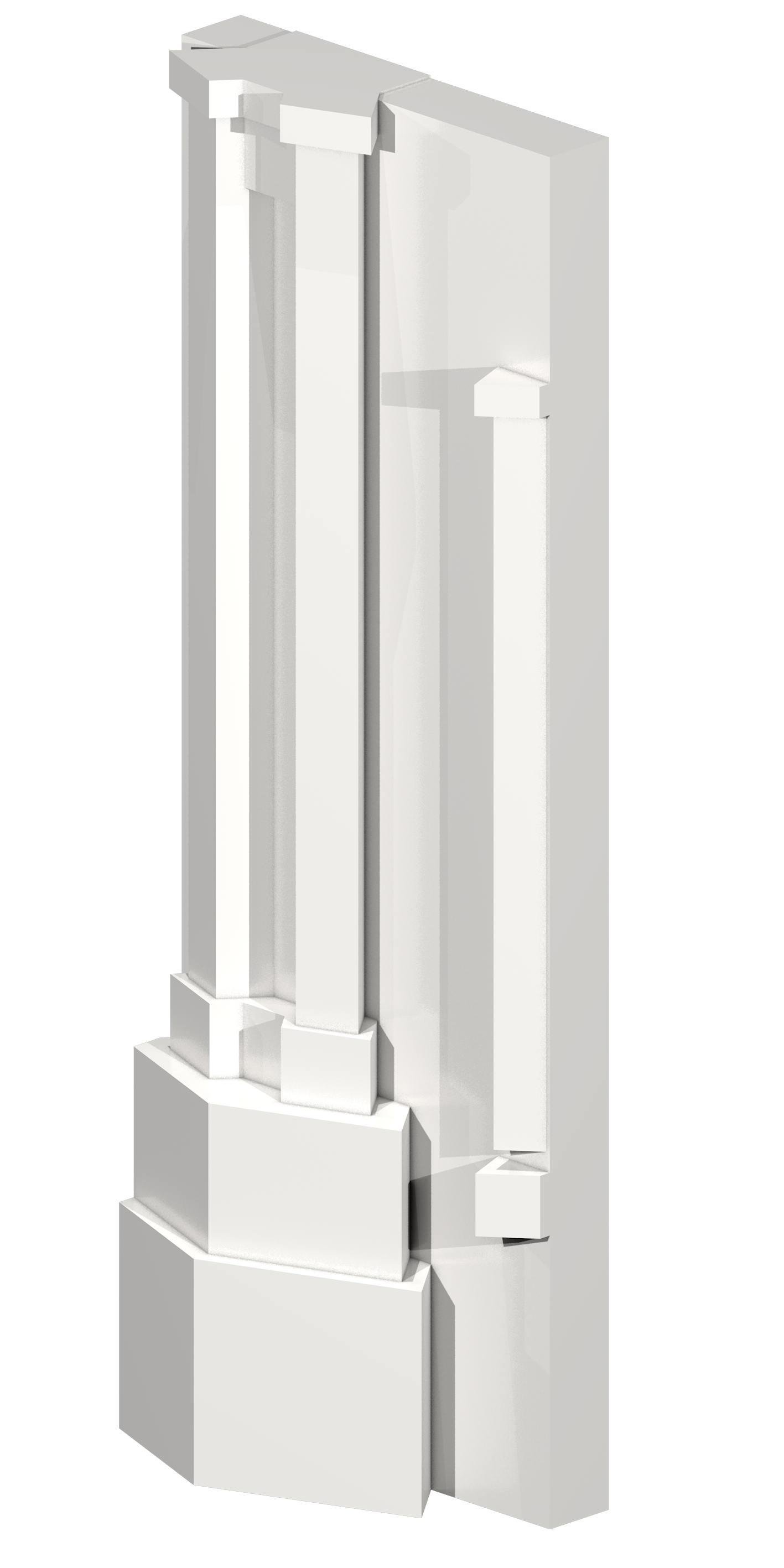

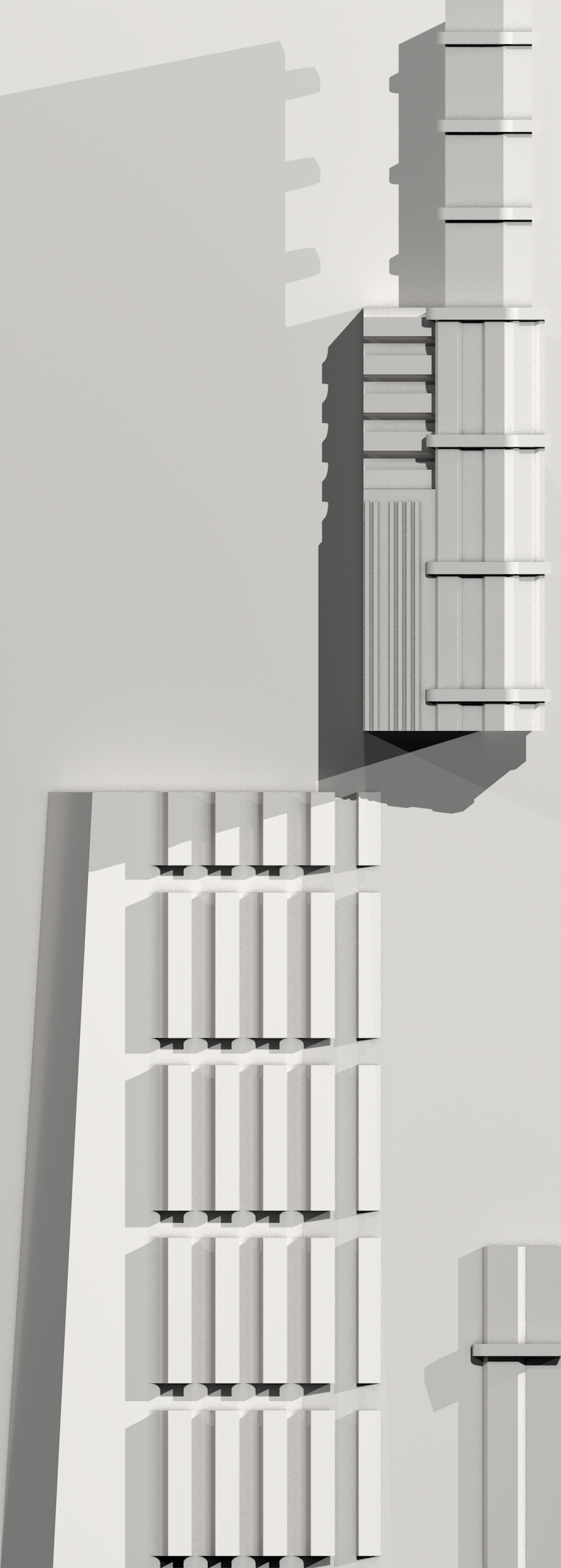

ГЭС-1, 1924

архитектор Иван Жолтовский

архитектор Иван Жолтовский

Московская государственная электростанция (МОГЭС, сейчас – ГЭС-1). Вторая половина 1920-х годов.

Фото: А. Родченко

Фото: А. Родченко

Проект котельной МОГЭС, 1924

МОГЭС — Московская государственная электрическая станция № 1 (ныне ГЭС-1 имени П. Г. Смидовича) (в 1936 году — Раушская набережная, 10).

Основной корпус электростанции (был выстроен со стороны набережной) напоминал когда-то романскую базилику. В 1920-х годах возведен выходящий на набережную корпус в формах конструктивизма (архитектор В. Е. Дубовской). В 1924 году к зданию пристроена котельная (архитектор И. В. Жолтовский). В 1920—1930-х годах МОГЭС был одной из визитных карточек плана ГОЭЛРО. Жолтовский отказался от ордерной системы и ренессансного декора (подробнее), однако сохранил принципы гармонизации, присущие классической архитектуре. Впервые в своей практике столкнувшись с новыми для классической традиции материалами — металлом и стеклом, он нашел им принципиально новое применение. Композиция фасада основана на повторении пар мощных, сплошь остекленных эркеров, поднимающихся почти на всю высоту здания. Эркеры несколько расширяют помещение котельной и способствуют ее лучшему освещению. Стеклянная стена фасада воспринимается не как ограждающая плоскость, инертная «выгородка» в пространстве, а как упругая оболочка, самостоятельно формирующая облик сооружения.

Основной корпус электростанции (был выстроен со стороны набережной) напоминал когда-то романскую базилику. В 1920-х годах возведен выходящий на набережную корпус в формах конструктивизма (архитектор В. Е. Дубовской). В 1924 году к зданию пристроена котельная (архитектор И. В. Жолтовский). В 1920—1930-х годах МОГЭС был одной из визитных карточек плана ГОЭЛРО. Жолтовский отказался от ордерной системы и ренессансного декора (подробнее), однако сохранил принципы гармонизации, присущие классической архитектуре. Впервые в своей практике столкнувшись с новыми для классической традиции материалами — металлом и стеклом, он нашел им принципиально новое применение. Композиция фасада основана на повторении пар мощных, сплошь остекленных эркеров, поднимающихся почти на всю высоту здания. Эркеры несколько расширяют помещение котельной и способствуют ее лучшему освещению. Стеклянная стена фасада воспринимается не как ограждающая плоскость, инертная «выгородка» в пространстве, а как упругая оболочка, самостоятельно формирующая облик сооружения.

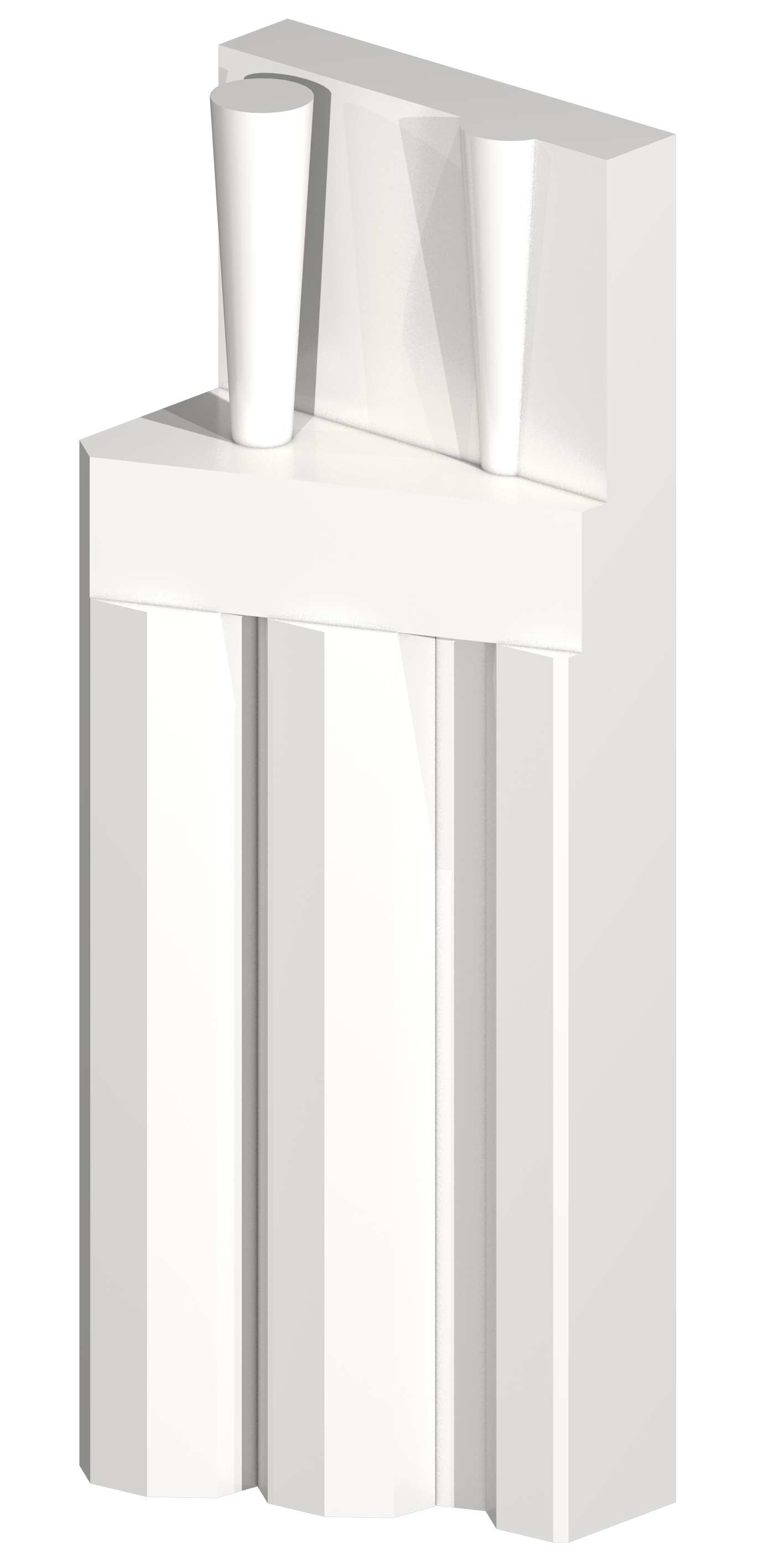

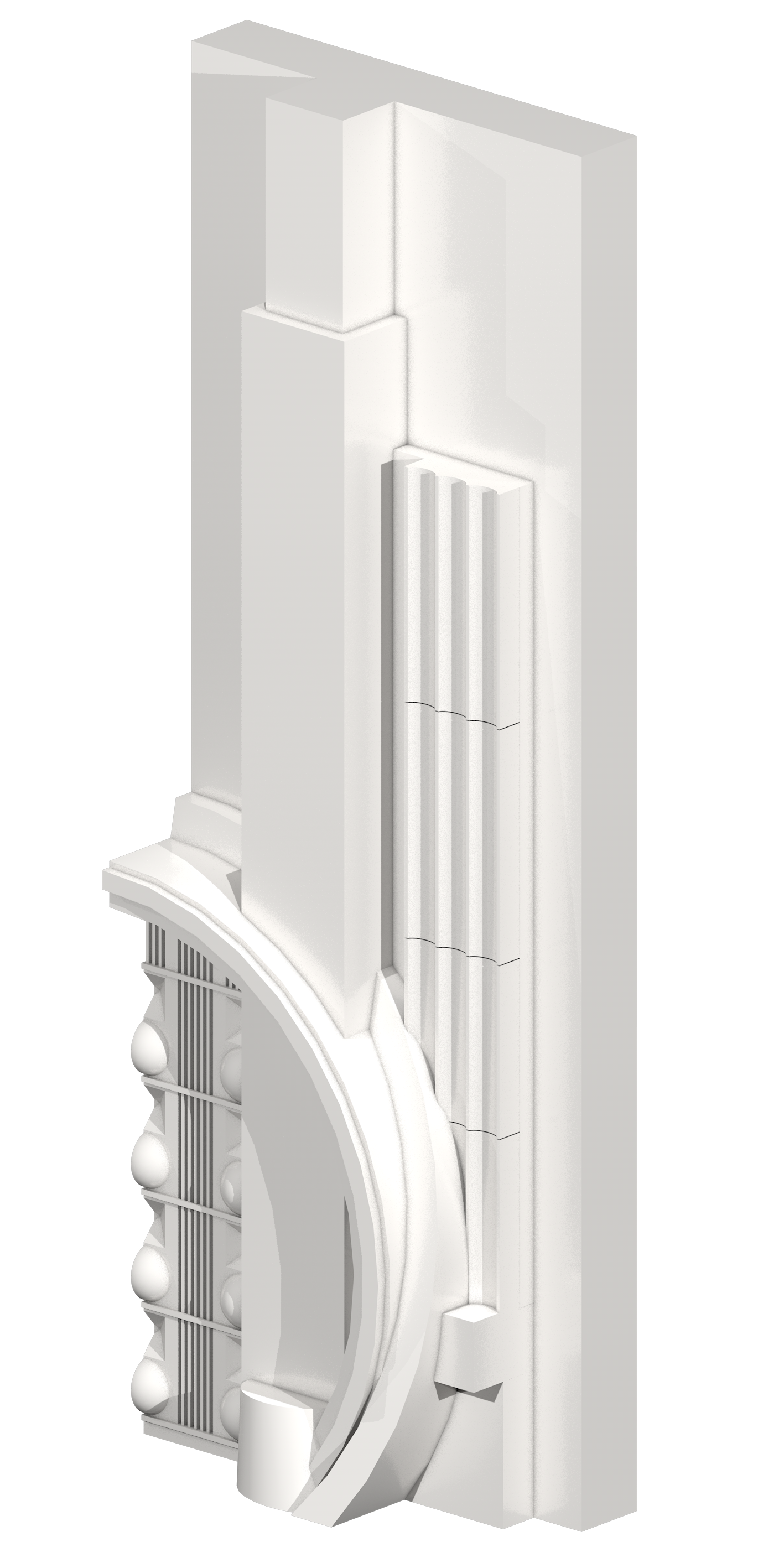

Гараж Госплана, 1936

архитектор Константин Мельников

архитектор Константин Мельников

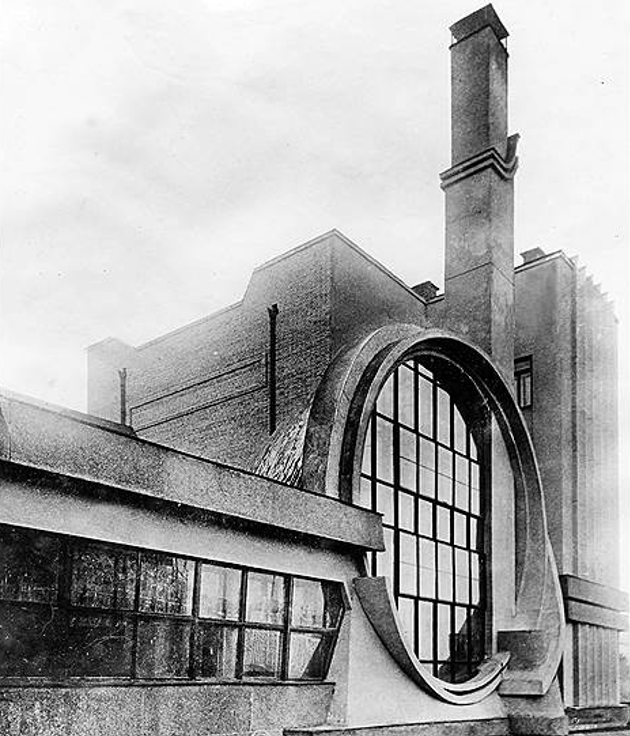

Гараж Госплана, 1936

Над гаражом для сотрудников Госплана СССР архитектор Константин Мельников работал вместе со своим учеником Валерием Курочкиным. Гараж был построен в 1936 году и считается символом окончания эпохи авангарда и конструктивизма в советской архитектуре. Здание напоминает автомобиль с фарой-окном и решеткой радиатора (вертикальные колонны).

Гараж Госплана входит в комплекс так называемой Дангауэровки — соцгородка, выполненного в 1928—1932 годах полностью в стиле конструктивизма по проекту сразу нескольких архитекторов. Район получил название от бывшего рабочего поселка котельного и литейного завода Дангауэра и Кайзера, ставшего при советской власти заводом

Самой главной потерей для гаража Госплана стало исчезновение дымовой трубы, игравшей важную композиционную роль в фасаде здания — она соединяла воедино все элементы здания. Когда это произошло — неизвестно, но на фотографии 1957 года труба уже отсутствует. И, конечно же, вид на гараж портят огромные деревья, закрывающие собой его фасад.

Госплан СССР — государственный орган, осуществлявший планирование народного хозяйства, а также контроль за его выполнением. Изначально Госплан играл консультативную роль, но в тридцатые годы достиг настоящего могущества: под его руководством осуществлялась программа индустриализации СССР, поделенная на пятилетние планы или пятилетки, которые выполнялись всегда досрочно.

Гараж Госплана входит в комплекс так называемой Дангауэровки — соцгородка, выполненного в 1928—1932 годах полностью в стиле конструктивизма по проекту сразу нескольких архитекторов. Район получил название от бывшего рабочего поселка котельного и литейного завода Дангауэра и Кайзера, ставшего при советской власти заводом

Самой главной потерей для гаража Госплана стало исчезновение дымовой трубы, игравшей важную композиционную роль в фасаде здания — она соединяла воедино все элементы здания. Когда это произошло — неизвестно, но на фотографии 1957 года труба уже отсутствует. И, конечно же, вид на гараж портят огромные деревья, закрывающие собой его фасад.

Госплан СССР — государственный орган, осуществлявший планирование народного хозяйства, а также контроль за его выполнением. Изначально Госплан играл консультативную роль, но в тридцатые годы достиг настоящего могущества: под его руководством осуществлялась программа индустриализации СССР, поделенная на пятилетние планы или пятилетки, которые выполнялись всегда досрочно.

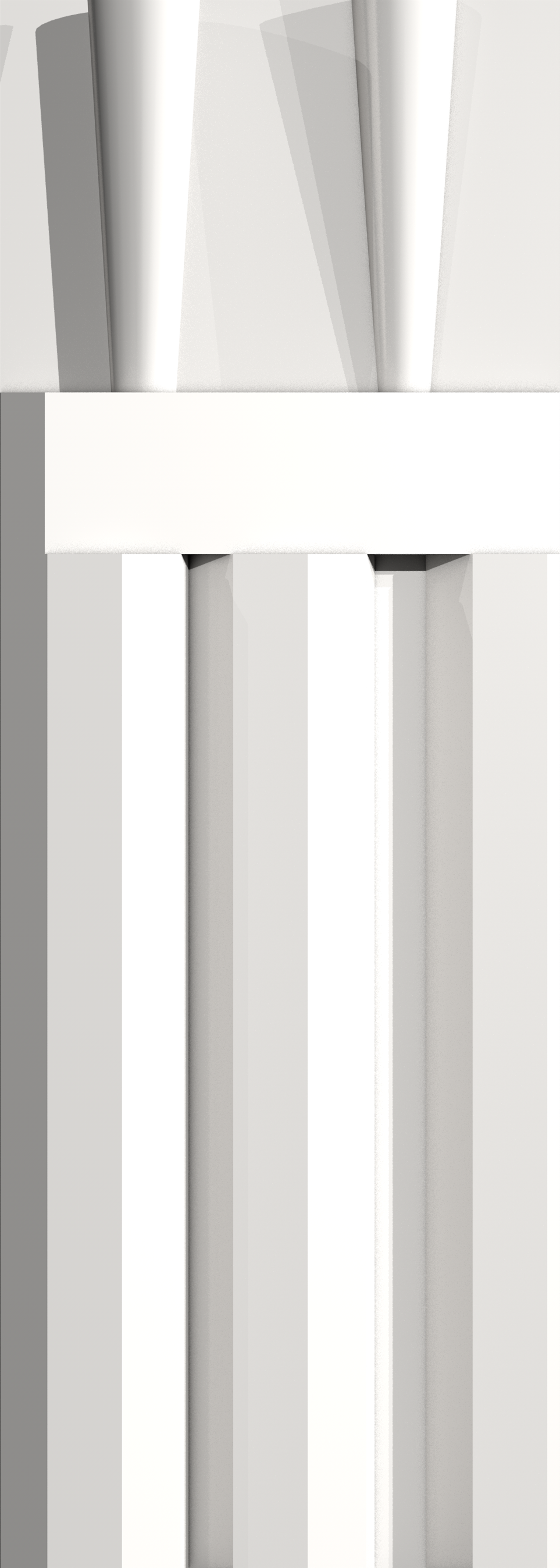

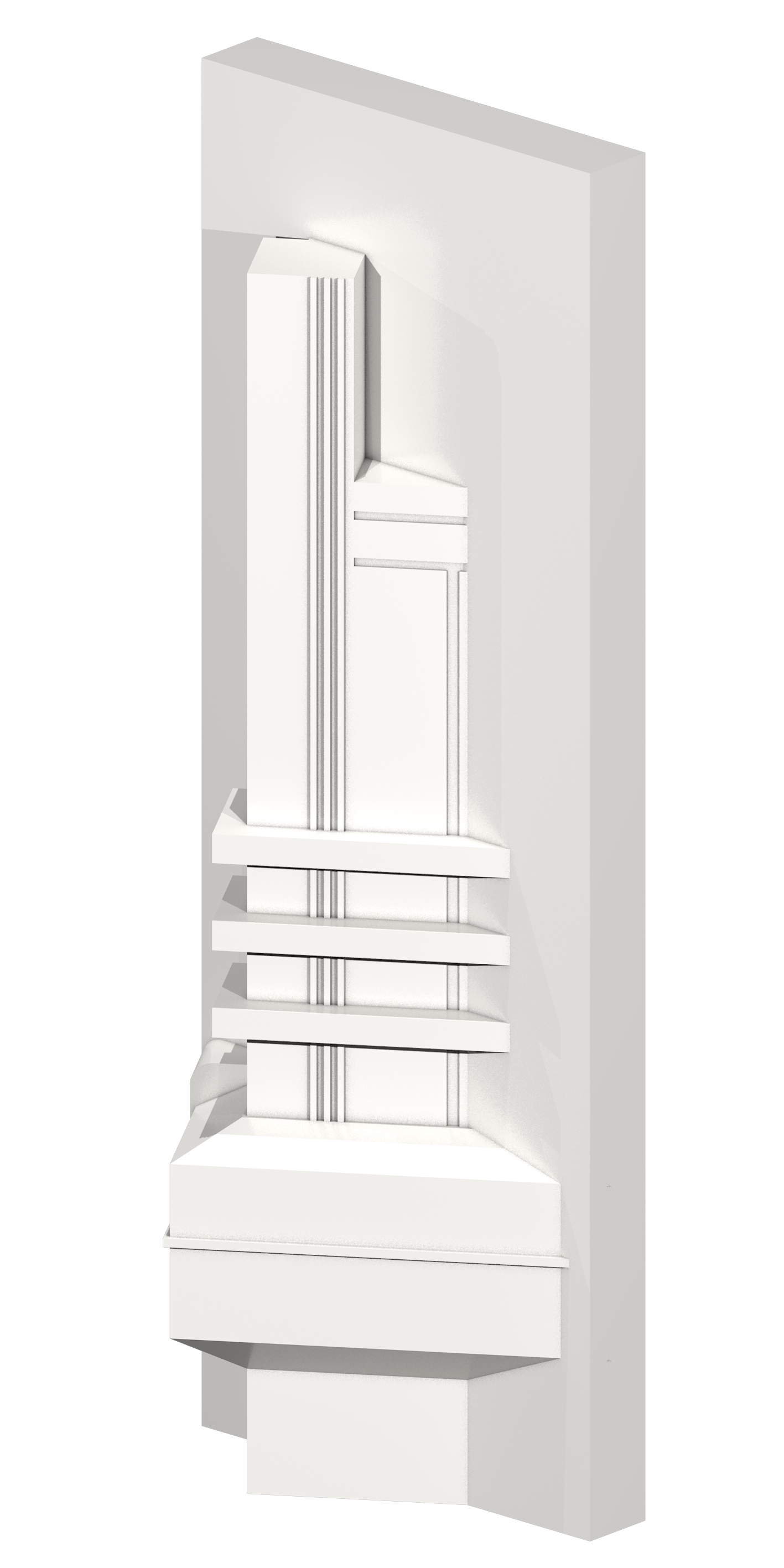

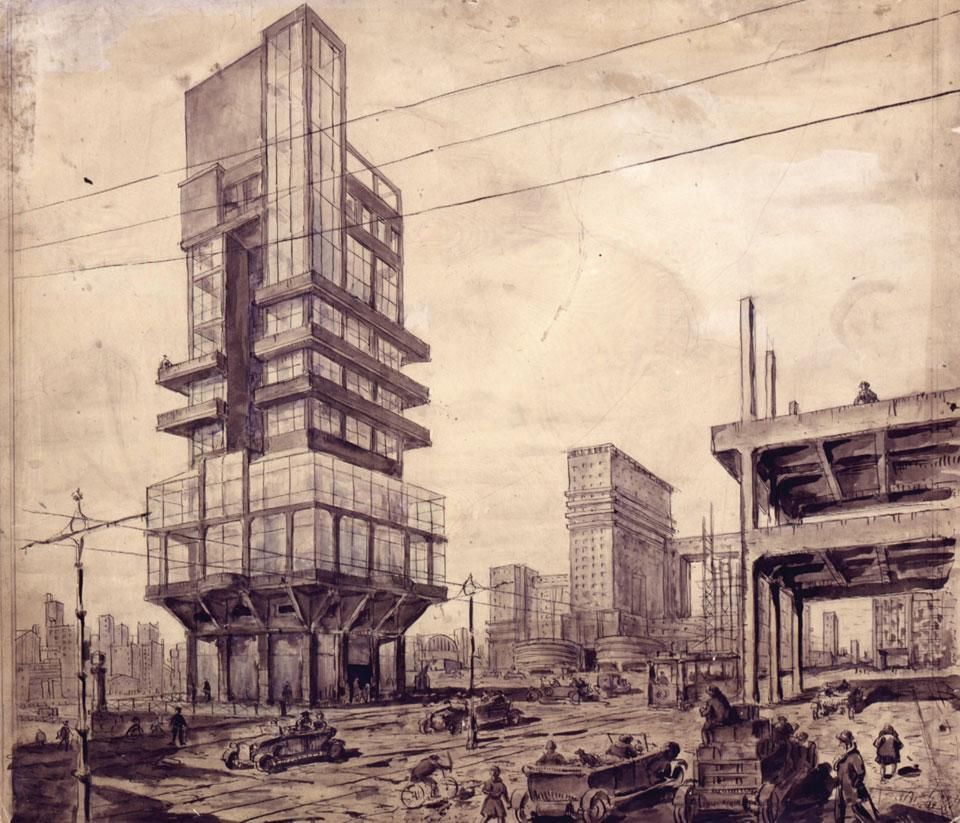

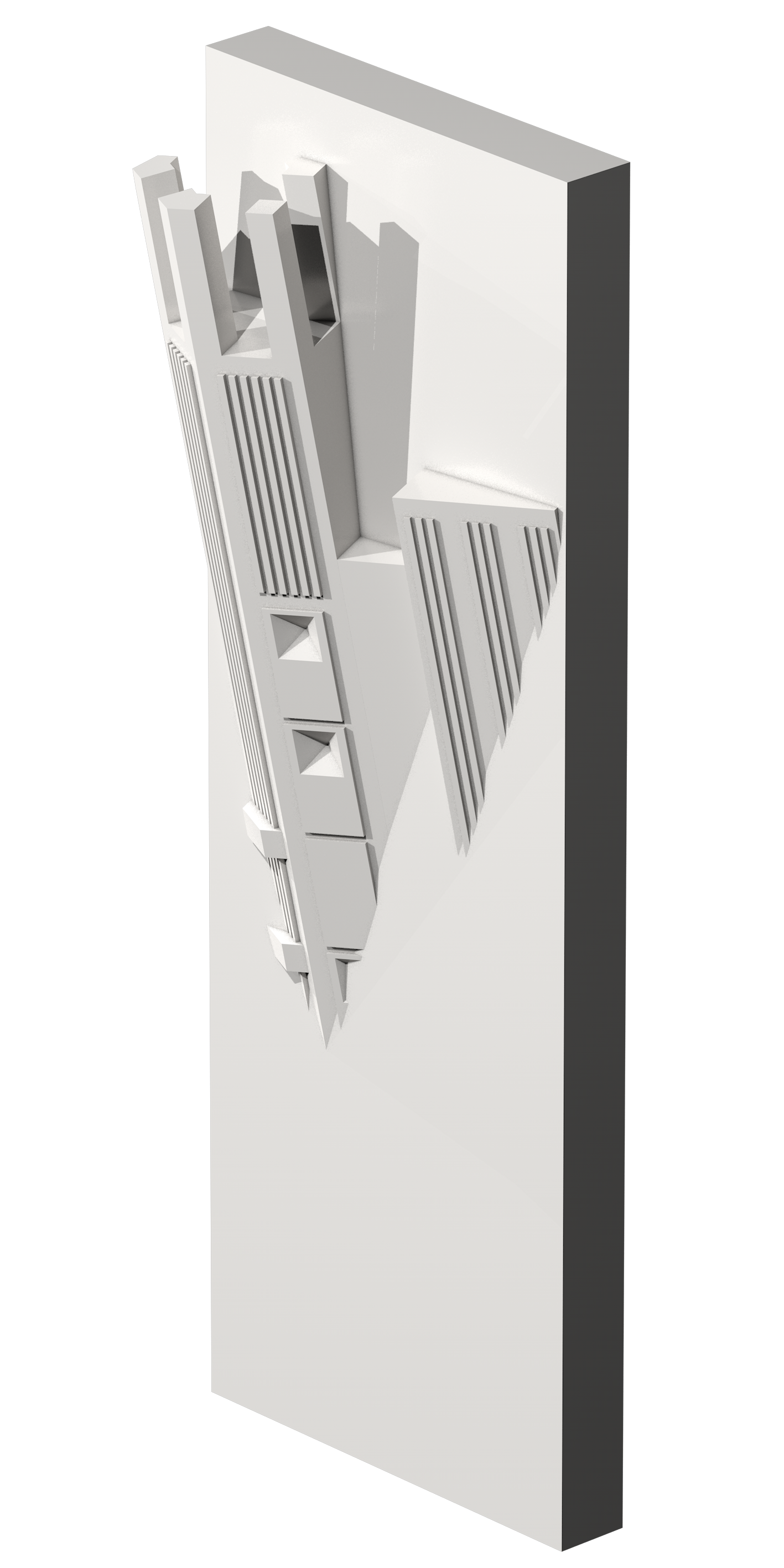

Проект «Города будущего», 1927

архитектор Лев Руднев

архитектор Лев Руднев

Проект «Города будущего», арх. Лев Руднев (1927)

Тенденция освоения классического наследия, продолжавшаяся в послевоенные годы, была нацелена не только на ордерную архитектуру античности и Ренессанса. Об этом свидетельствуют как проекты высотных зданий Льва Руднева, Алексея Душкина и Бориса Мезенцева, Леонида Полякова, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса, так и их заметки о собственном творчестве. Лев Руднев, говоря об использовании исторических образцов, подчеркивал широту спектра, из которого нужно черпать приемы и способы работы. Принципиальным для него было органичное их взаимодействие.

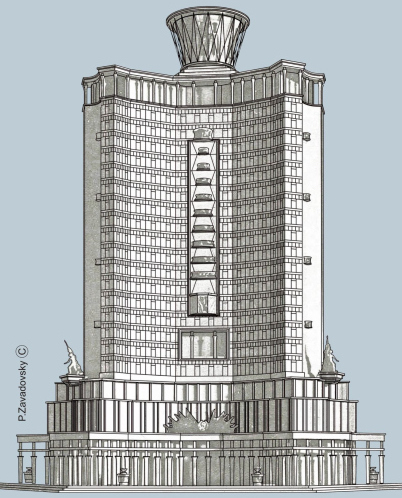

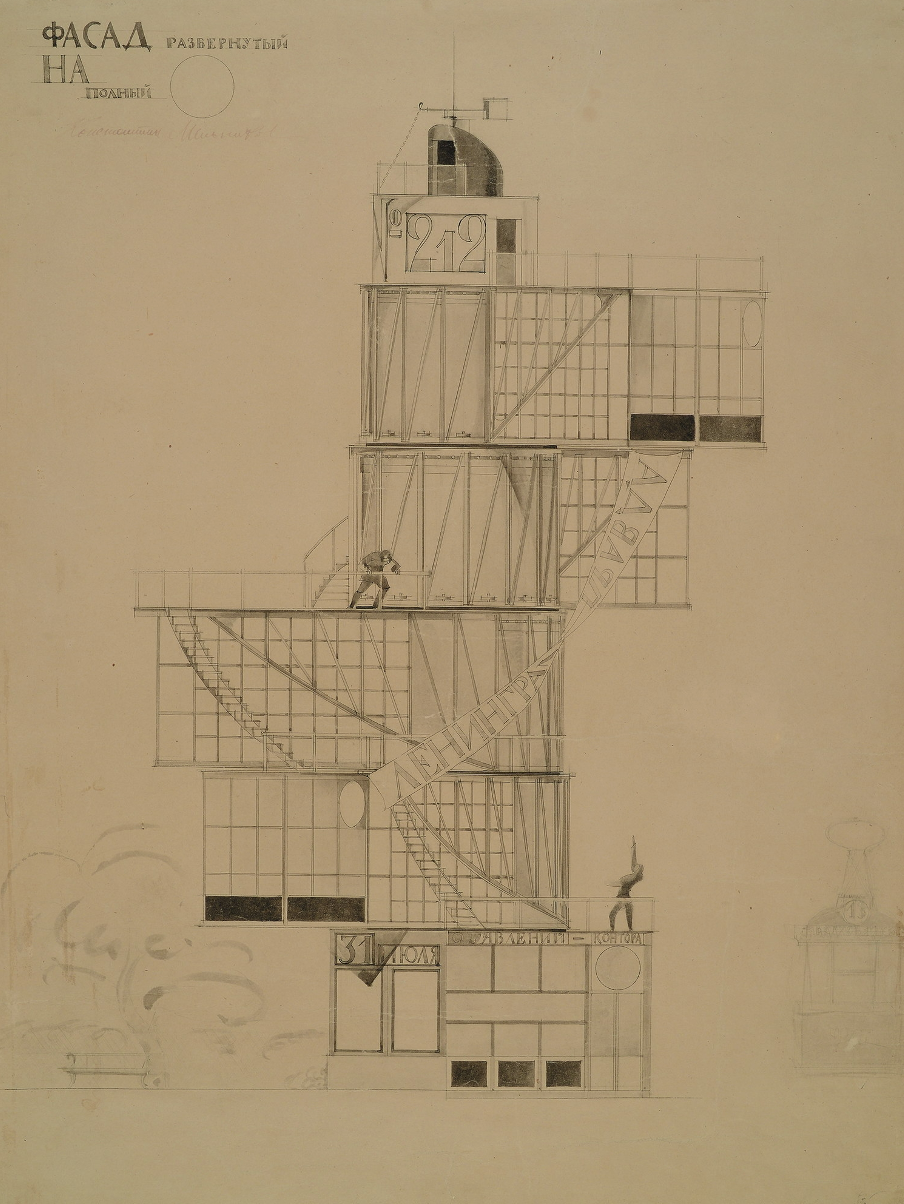

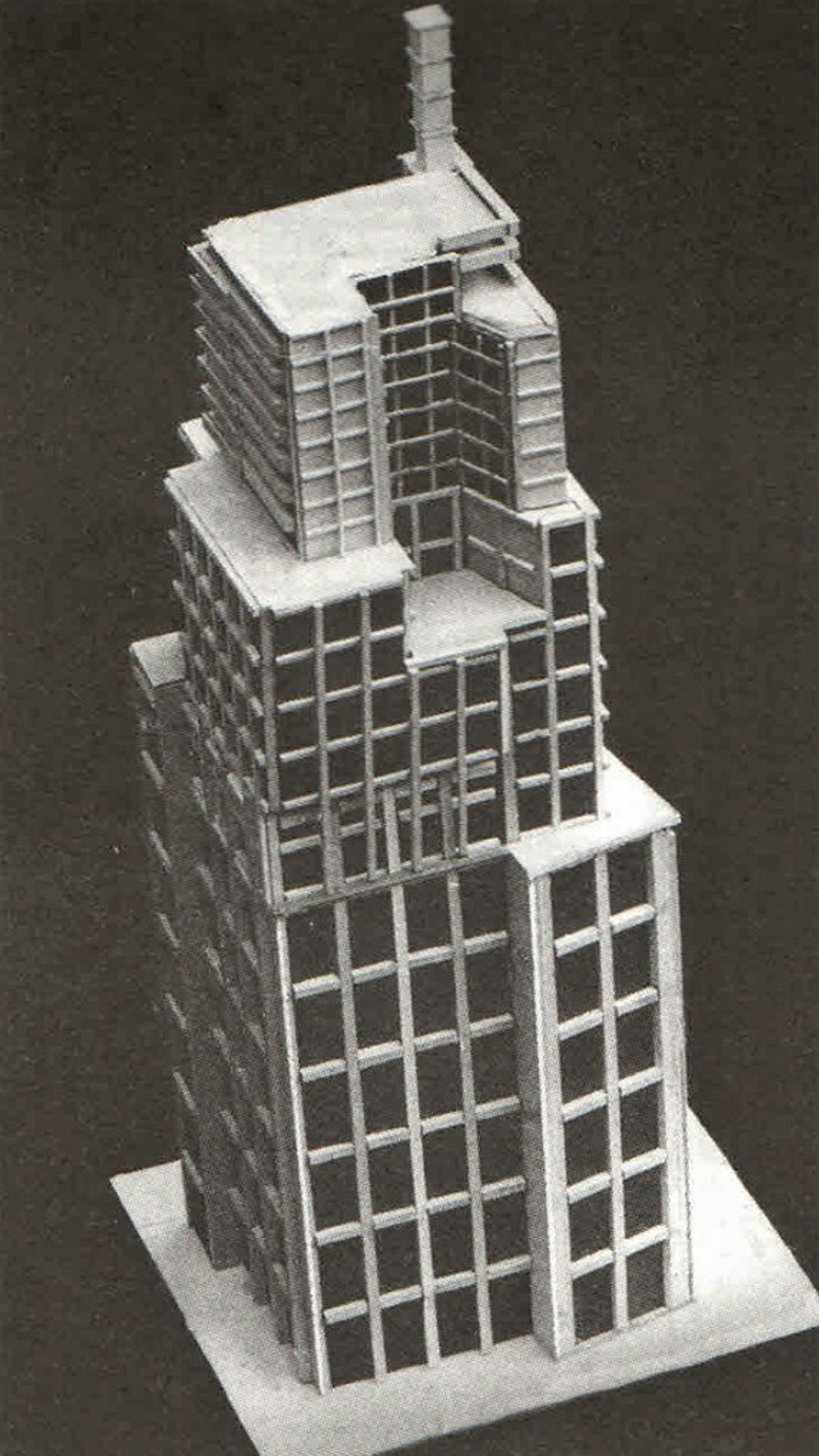

Конкурсный проект комбината газеты «Известия» М. Гинзбурга, 1936

Фасад башни «Известий»

Изображение

© Пётр Завадовский

Изображение

© Пётр Завадовский

Комплекс зданий комбината проектировался на Берсеневской набережной и площади Киевского вокзала в Москве. Материалы этого, крайне важного, но до сих пор недооцененного проекта еще ждут своего полного выявления, изучения и публикации.

В ходе работы над конкурсным проектом было выполнено не менее трех вариантов решения комбината.

Тип административного здания на трехлучевом плане, вероятно, впервые был предложен Гансом Пёльцигом в 1921 году. Однако, учитывая то, что, с 1927 года проектная практика Моисея Гинзбурга, как и всего его окружения из ОСА, развивалось в тесной связи с творчеством Ле Корбюзье, наиболее вероятным прототипом башни комбината «Известий» является его «картезианский небоскреб».

(Источник: archi.ru)

В ходе работы над конкурсным проектом было выполнено не менее трех вариантов решения комбината.

Тип административного здания на трехлучевом плане, вероятно, впервые был предложен Гансом Пёльцигом в 1921 году. Однако, учитывая то, что, с 1927 года проектная практика Моисея Гинзбурга, как и всего его окружения из ОСА, развивалось в тесной связи с творчеством Ле Корбюзье, наиболее вероятным прототипом башни комбината «Известий» является его «картезианский небоскреб».

(Источник: archi.ru)

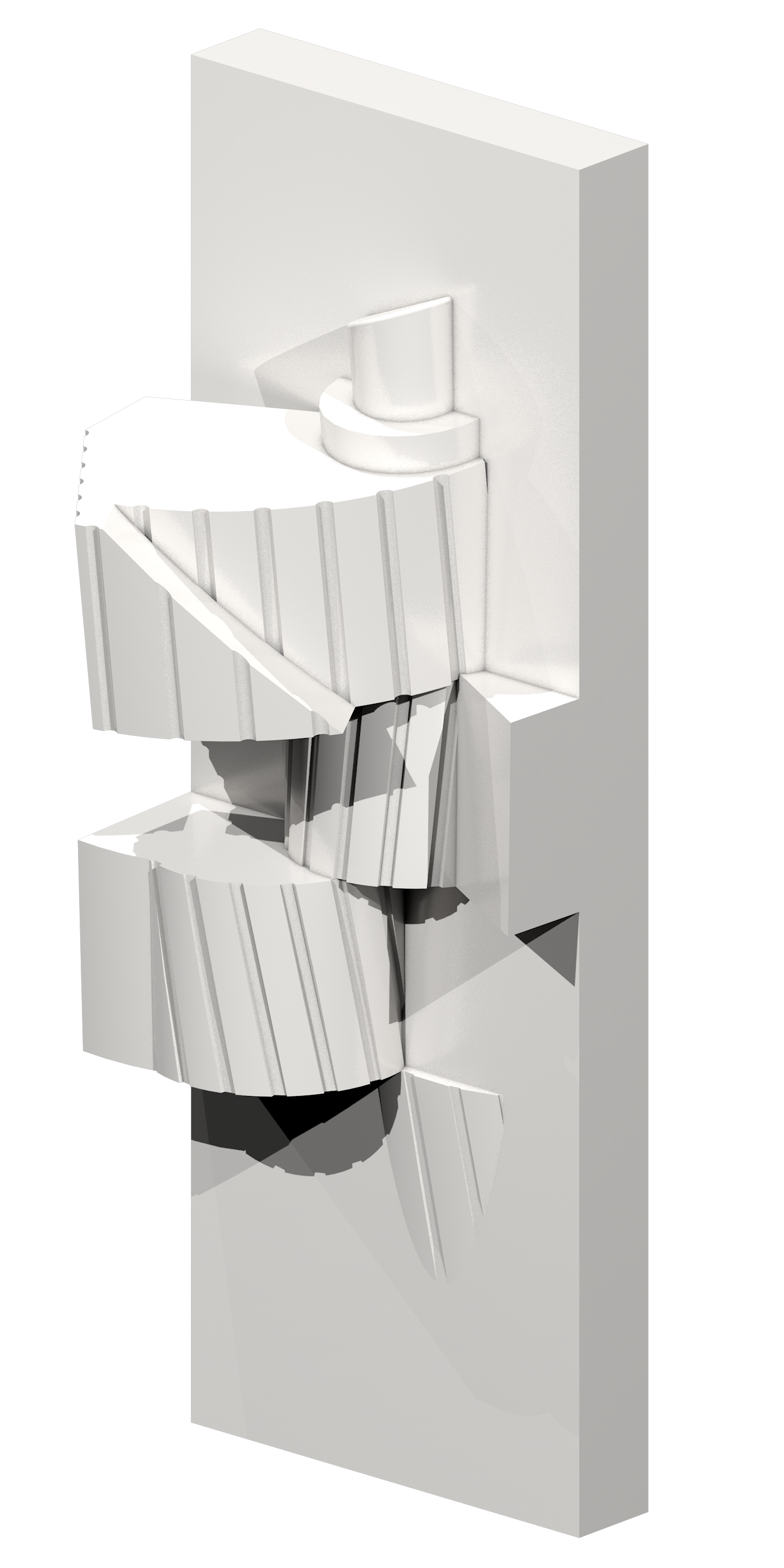

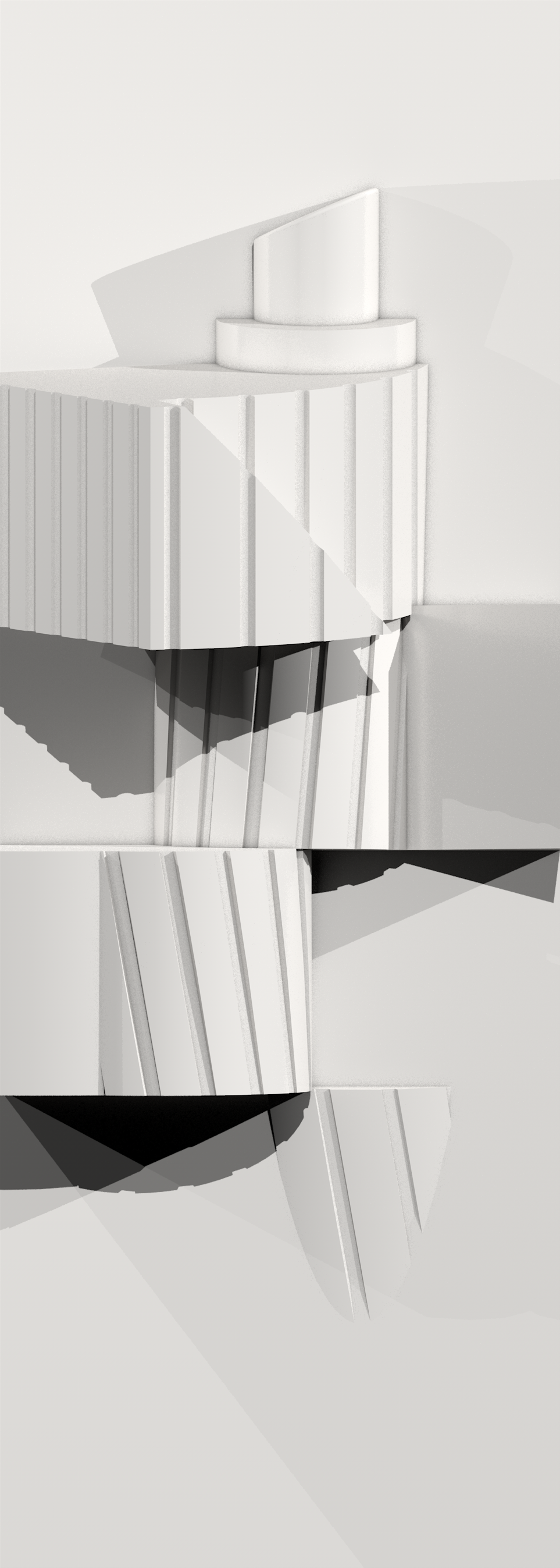

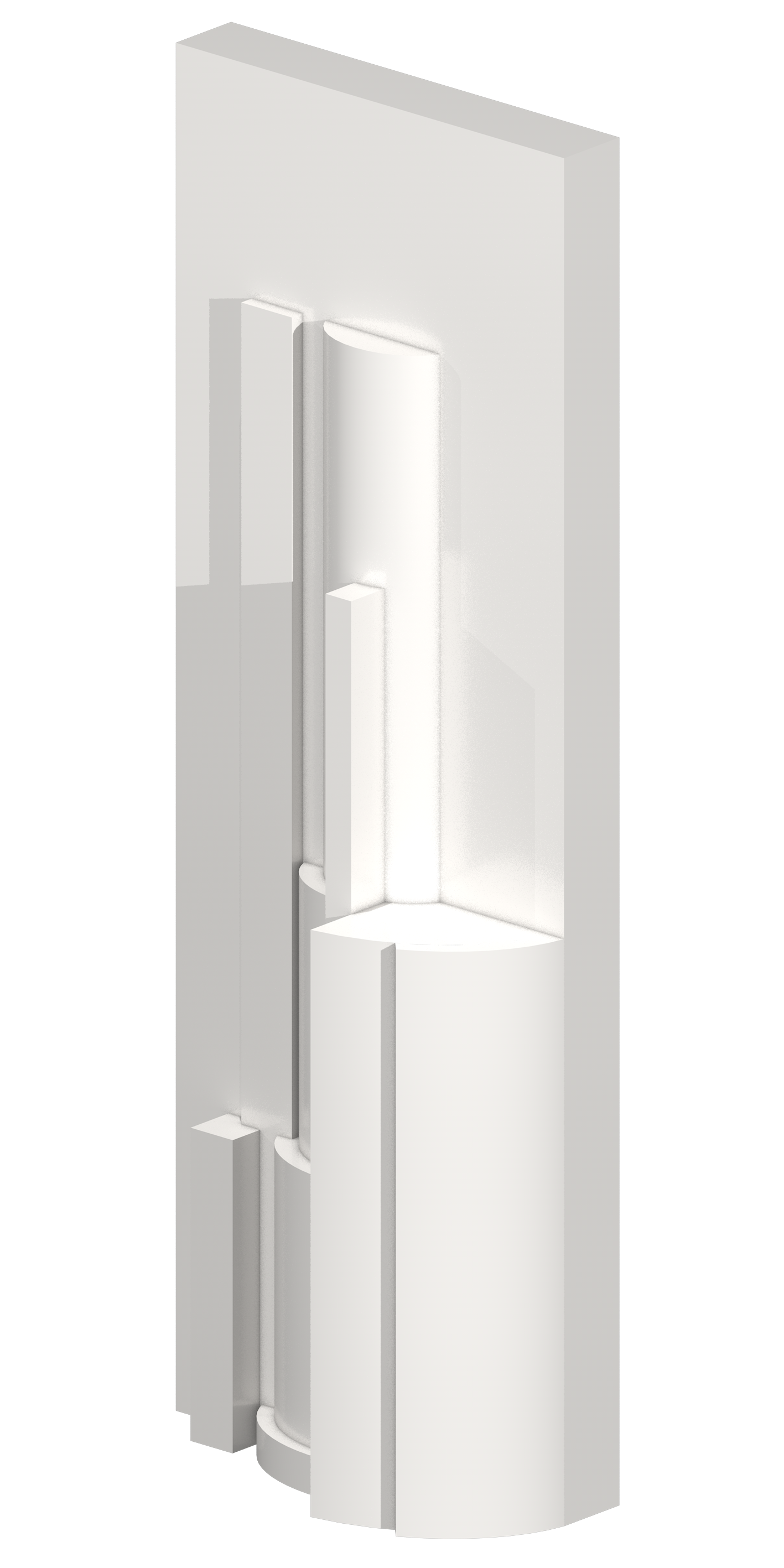

Конкурсный проект здания газеты «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА» в Москве, 1924

архитектор Константин Мельников

архитектор Константин Мельников

К.С. Мельников Московское отделение газеты «Ленинградская правда». Конкурс 1924. Из собрания Государственного музея архитектуры А.В. Щусева

К.С. Мельников. Здание редакции газеты «Ленинградская правда» на Страстной (Пушкинской) площади, конкурсный проект, 1924

Автор / архитектор: Константин Степанович Мельников (1890 — 1974 гг.)

Конкурсный проект: 1924 г.

Предполагаемое место постройки: Москва, Страстная (Пушкинская) площадь

В 1924-м году архитекторам выдали островок шесть на шесть квадратов рядом со Страстным монастырем, чтобы продумать проект редакции. Здание редакции должно было быть многофункциональным: первый этаж отводился под газетный киоск, на втором располагался читальный зал, на третьем этаже была общая контора, на четвертом и пятом этажах — помещения редакции. В конкурсе участвовали три проекта: братьев Весниных, Ильи Голосова и Константина Мельникова. Проект Мельникова оказался самым смелым и инновационным — Константин Степанович был адептом кинетической, подвижной архитектуры. По его идее, редакция «Ленинградской правды» должна была расположиться в пятиэтажном сооружении цилиндрической формы с лестницей-подъемником в середине и этажами, вращающимися вокруг нее, как лопасти вертолета.

Конкурсный проект: 1924 г.

Предполагаемое место постройки: Москва, Страстная (Пушкинская) площадь

В 1924-м году архитекторам выдали островок шесть на шесть квадратов рядом со Страстным монастырем, чтобы продумать проект редакции. Здание редакции должно было быть многофункциональным: первый этаж отводился под газетный киоск, на втором располагался читальный зал, на третьем этаже была общая контора, на четвертом и пятом этажах — помещения редакции. В конкурсе участвовали три проекта: братьев Весниных, Ильи Голосова и Константина Мельникова. Проект Мельникова оказался самым смелым и инновационным — Константин Степанович был адептом кинетической, подвижной архитектуры. По его идее, редакция «Ленинградской правды» должна была расположиться в пятиэтажном сооружении цилиндрической формы с лестницей-подъемником в середине и этажами, вращающимися вокруг нее, как лопасти вертолета.

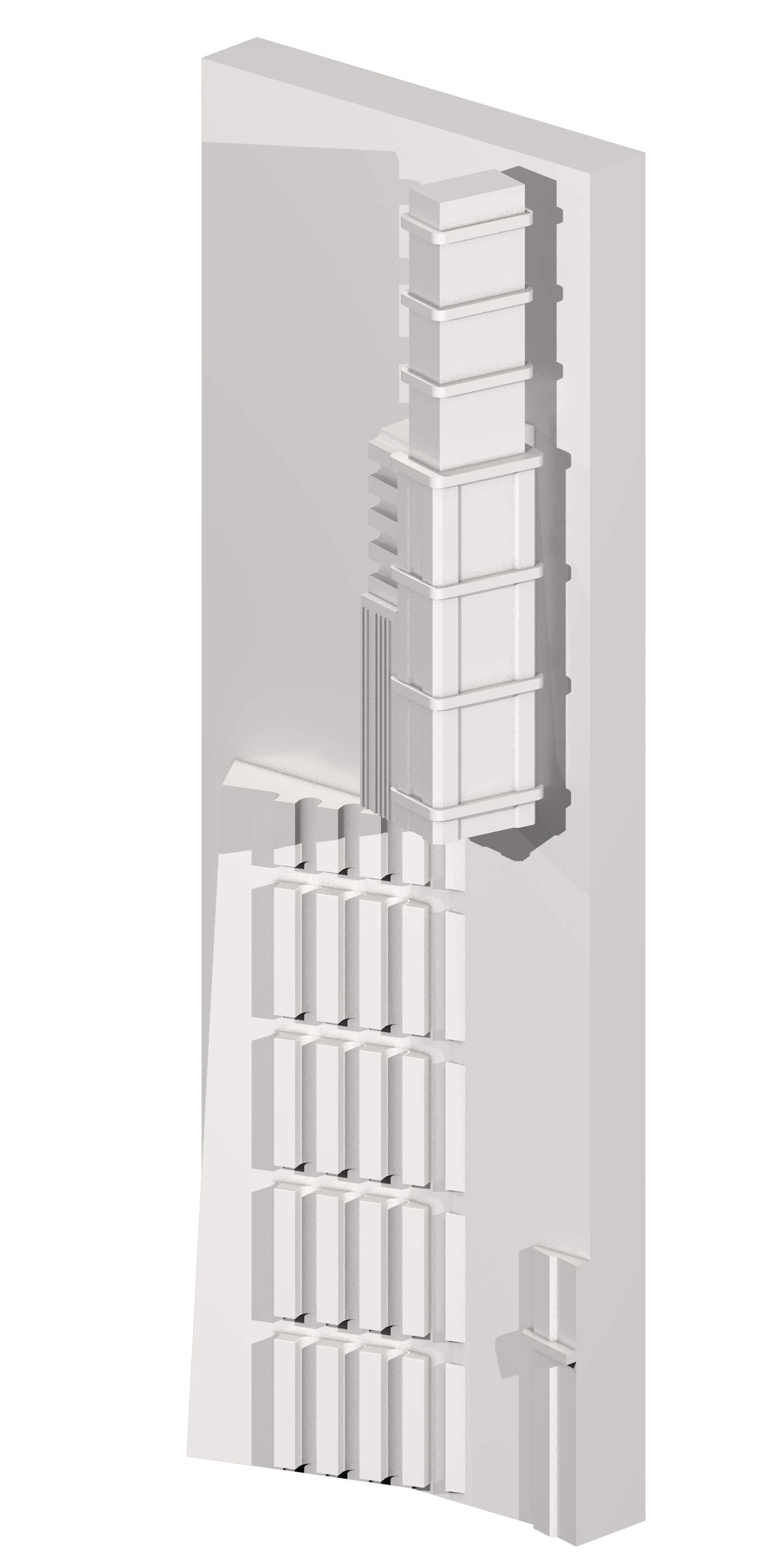

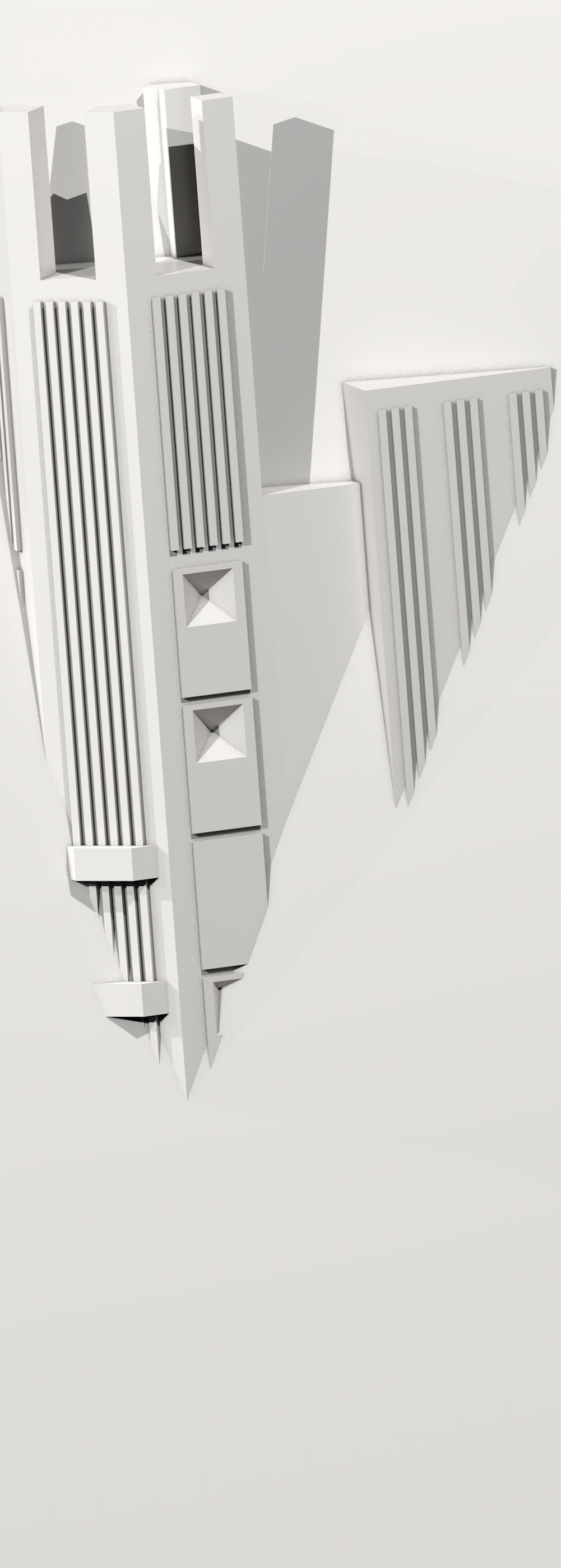

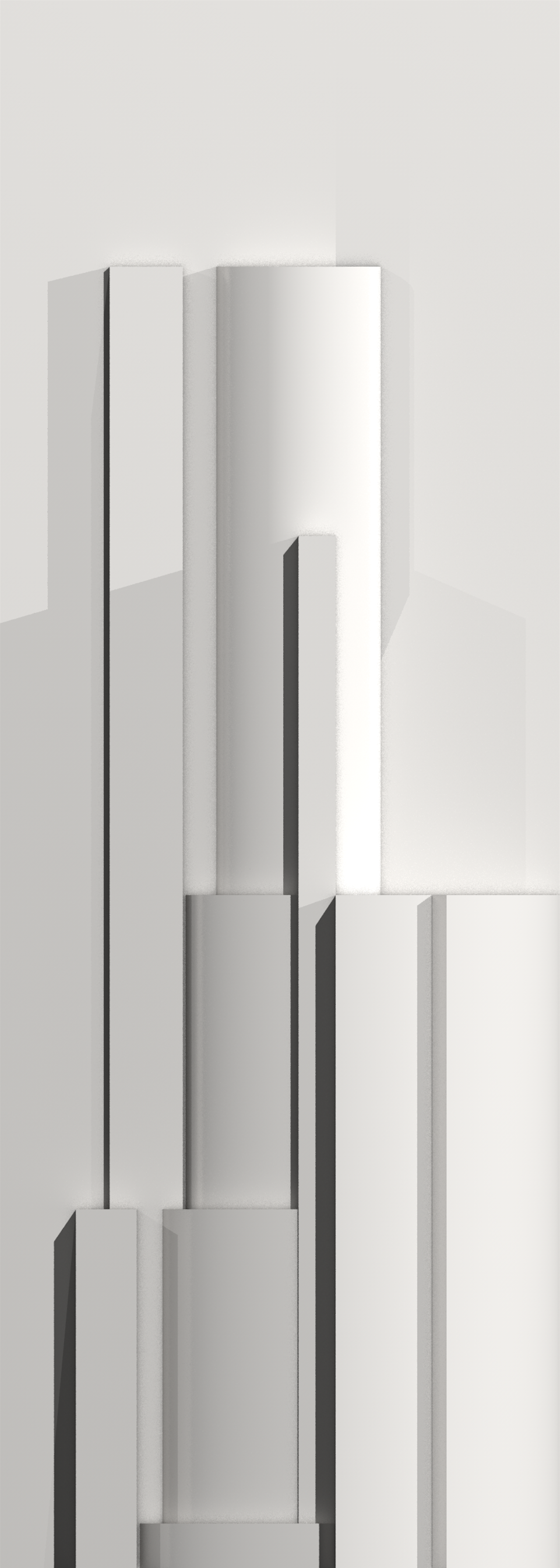

Проект здания ВСНХ. Небоскреб на Лубянской площади, 1923

архитектор В. Кринский

архитектор В. Кринский

Иллюстрация: С.О. Хан-Магомедов «Сто шедевров советского архитектурного авангарда»

«Известия АСНОВА» (единственный выпуск, 1926 г.) с проектом небоскреба Кринского 1923 г.

Лидером рационализма Н. Ладовским и его единомышленниками В. Кринским и Н. Докучаевым в 1920-м на архитектурном факультет ВХУТЕМАСа были организованы «Объединенные левые мастерские» — ОБМАС. Именно там для подготовки «нового поколения» архитекторов, была сформирована одна из главных новаторских дисциплин того времени — дисциплина Пространство, оказавшая неоценимое влияние на архитектурно-художественное образование.

Ладовский предожил проделать своим ученикам и коллегам работу по проектированию экспериментального небоскреба. После создания первого эскизного проекта рабочая группа (Н. Ладовский, Н. Докучаев, А. Рухлядев, В. Фридман и др.) остановила эксперимент, но Владимир Кринский, продолжил работу. Небоскреб разрабатывался для Лубянской площади и предполагал стать одним из важнейших сооружений Москвы. Здание Кринского делится на три ступенчато расположенных по отношению друг к другу объема, первый предназначен для универмага и кинотеатра, второй должен был вместить в себя конторские помещения, а третий, самый верхний, — гостиницу.

Вот что писал сам Кринский о своем проекте: «Одна строка из стихотворения Маяковского крепко запомнилась мне, и пафос ее, можно сказать, определил направление работы: „Шарахнем в небо железобетон“.»

Ладовский предожил проделать своим ученикам и коллегам работу по проектированию экспериментального небоскреба. После создания первого эскизного проекта рабочая группа (Н. Ладовский, Н. Докучаев, А. Рухлядев, В. Фридман и др.) остановила эксперимент, но Владимир Кринский, продолжил работу. Небоскреб разрабатывался для Лубянской площади и предполагал стать одним из важнейших сооружений Москвы. Здание Кринского делится на три ступенчато расположенных по отношению друг к другу объема, первый предназначен для универмага и кинотеатра, второй должен был вместить в себя конторские помещения, а третий, самый верхний, — гостиницу.

Вот что писал сам Кринский о своем проекте: «Одна строка из стихотворения Маяковского крепко запомнилась мне, и пафос ее, можно сказать, определил направление работы: „Шарахнем в небо железобетон“.»

Дом Моссельпрома, 1912—1925 годы.

Авторы: Н. Струков, А. Лолейт, А. Родченко и В. Степанова

Авторы: Н. Струков, А. Лолейт, А. Родченко и В. Степанова

Дом Моссельпрома в 1925 году (Фото: из архива Д.Ромодина)

Трест Моссельпром сделал правильный выбор, подрядив лидеров авангарда Владимира Маяковского, Александра Родченко, Варвару Степанову на раскрутку собственной продукции — мукомольной, кондитерской, дрожжевой, макаронной, табачной, хлебопекарной, пивоваренной и колбасной.

До пожара 1812 года на этом участке располагалась деревянная церковь Иоанна Милостивого с домом причта. К 1817 году здесь было несколько каменных строений, в одном из них жила семья С. Ф. Мочалова — отца знаменитого актера П. С. Мочалова. На рубеже XIX—XX вв.еков большой участок купил купец А. И. Титов, который объединил несколько построек начала XIX века в одно здание, открыв в нем трактир и постоялый двор для извозчиков. В 1900-х годах Титов переоборудовал постройки в меблированные комнаты и доходное жилье, но поняв, что с участка можно иметь больший доход, а существующие строения уже исчерпали свои ресурсы, владелец задумал в 1912 году построить большой семиэтажный доходный дом и пригласил для составления проекта архитектора Н. Д. Струкова.

Титов задумал в 1912 году построить большой семиэтажный доходный дом и пригласил для составления проекта архитектора Н. Д. Струкова. Вторую очередь начали строить в 1915 году, но военные, экономические и политические потрясения не дали завершить работы. Было построено лишь пять этажей первой очереди, а угол двух Кисловских переулков так и остался незастроенным. В таком виде постройка простояла до 1922 года, пока ее не передали крупной московской организации под названием Моссельпром, которая остро нуждалась в новом здании.

В 1922 строительная комиссия установила, что незавершенное здание пригодно к достройке, но требует дополнительного укрепления торцевой стены, так как изначально предполагалась вторая очередь. Проектирование и достройку возглавил архитектор Д. М. Коган.

В результате получилась своеобразная доминанта — одиннадцатиэтажная башня, благодаря которой дом в 1920-х годах стал самым высоким зданием в Москве. Фасады вдоль Калашного переулка наследовали архитектуру и формы первой очереди дома, построенного еще в 1915 году. Их можно «прочесть» и сейчас. Архитектор Коган лишь разобрал заполнение трехгранных эркеров, превратив их в балконы, и тем самым обогатил скупые фасады здания.

Чтобы скрасить аскетизм здания и сделать его более привлекательным, Моссельпром пригласил для оформительских работ семейную пару — известного художника и фотографа А. М. Родченко и его супругу — художницу В. Ф. Степанову. К тому времени они тесно сотрудничали с объединением Моссельпрома, которое провело в 1920-х годах мощный брендинг своих товаров, как это сейчас принято называть. Интересные дизайнерские упаковки, разработанные Родченко и Степановой, дополнялись яркими слоганами Маяковского, написанными им для различных торговых марок объединения. В результате совместной работы фасады довольно простого здания получили эффектное цветовое решение и стали визитной карточкой Моссельпрома.

До пожара 1812 года на этом участке располагалась деревянная церковь Иоанна Милостивого с домом причта. К 1817 году здесь было несколько каменных строений, в одном из них жила семья С. Ф. Мочалова — отца знаменитого актера П. С. Мочалова. На рубеже XIX—XX вв.еков большой участок купил купец А. И. Титов, который объединил несколько построек начала XIX века в одно здание, открыв в нем трактир и постоялый двор для извозчиков. В 1900-х годах Титов переоборудовал постройки в меблированные комнаты и доходное жилье, но поняв, что с участка можно иметь больший доход, а существующие строения уже исчерпали свои ресурсы, владелец задумал в 1912 году построить большой семиэтажный доходный дом и пригласил для составления проекта архитектора Н. Д. Струкова.

Титов задумал в 1912 году построить большой семиэтажный доходный дом и пригласил для составления проекта архитектора Н. Д. Струкова. Вторую очередь начали строить в 1915 году, но военные, экономические и политические потрясения не дали завершить работы. Было построено лишь пять этажей первой очереди, а угол двух Кисловских переулков так и остался незастроенным. В таком виде постройка простояла до 1922 года, пока ее не передали крупной московской организации под названием Моссельпром, которая остро нуждалась в новом здании.

В 1922 строительная комиссия установила, что незавершенное здание пригодно к достройке, но требует дополнительного укрепления торцевой стены, так как изначально предполагалась вторая очередь. Проектирование и достройку возглавил архитектор Д. М. Коган.

В результате получилась своеобразная доминанта — одиннадцатиэтажная башня, благодаря которой дом в 1920-х годах стал самым высоким зданием в Москве. Фасады вдоль Калашного переулка наследовали архитектуру и формы первой очереди дома, построенного еще в 1915 году. Их можно «прочесть» и сейчас. Архитектор Коган лишь разобрал заполнение трехгранных эркеров, превратив их в балконы, и тем самым обогатил скупые фасады здания.

Чтобы скрасить аскетизм здания и сделать его более привлекательным, Моссельпром пригласил для оформительских работ семейную пару — известного художника и фотографа А. М. Родченко и его супругу — художницу В. Ф. Степанову. К тому времени они тесно сотрудничали с объединением Моссельпрома, которое провело в 1920-х годах мощный брендинг своих товаров, как это сейчас принято называть. Интересные дизайнерские упаковки, разработанные Родченко и Степановой, дополнялись яркими слоганами Маяковского, написанными им для различных торговых марок объединения. В результате совместной работы фасады довольно простого здания получили эффектное цветовое решение и стали визитной карточкой Моссельпрома.

Клуб-столовая. Дипломный проект архитектора И. Ламцова. ВХУТЕМАС. Мастерская Н. Ладовского, 1926

Иван Ламцов. Мастерская Николая Ладовского. Жилой коммунальный городской квартал. Застройка участка Хамовнического района Москвы. Клуб-столовая. Дипломный проект. ВХУТЕМАС. 1926. Собрание Музея МАРХИ

Иван Ламцов (1899−1989) — архитектор, педагог; представитель рационализма, ученик и продолжатель пропедевтической школы Н. А. Ладовского.

Николай Александрович Ладовский (1881— 1941) — советский архитектор, творческий лидер рационализма, педагог. Член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1934). В 1914 году поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Получил диплом об окончании училища в 36-летнем возрасте. С 1918 года работал в архитектурной мастерской Моссовета, возглавляемой И. В. Жолтовским и А. В. Щусевым. К 1919 году Ладовский, не удовлетворённый направленностью работы мастерской, возглавил творческую оппозицию против Жолтовского. С 1920 г. — преподаватель ВХУТЕИН / ВХУТЕМАС, а далее, после расформирования — МАРХИ. Создатель АСНОВА (1923) и Объединения архитекторов-урбанистов (АРУ) (1928). Разработал планировочную схему «развивающегося города» (1929), рассчитанную на его эволюционный рост и последовательную реконструкцию, так называемую «параболу Ладовского».

Николай Александрович Ладовский (1881— 1941) — советский архитектор, творческий лидер рационализма, педагог. Член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1934). В 1914 году поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Получил диплом об окончании училища в 36-летнем возрасте. С 1918 года работал в архитектурной мастерской Моссовета, возглавляемой И. В. Жолтовским и А. В. Щусевым. К 1919 году Ладовский, не удовлетворённый направленностью работы мастерской, возглавил творческую оппозицию против Жолтовского. С 1920 г. — преподаватель ВХУТЕИН / ВХУТЕМАС, а далее, после расформирования — МАРХИ. Создатель АСНОВА (1923) и Объединения архитекторов-урбанистов (АРУ) (1928). Разработал планировочную схему «развивающегося города» (1929), рассчитанную на его эволюционный рост и последовательную реконструкцию, так называемую «параболу Ладовского».